令和7年10月14日(火)日向建設会館において、地域守り手委員会・経営基盤強化委員会・業界地位向上委員会の合同開催により、「南海トラフ地震初動対応に関する意見交換会~南海トラフ地震に備えて地域建設産業はどうあるべきか~」を開催いたしました。本意見交換会は、南海トラフ地震への備えと防災意識の向上を目的として実施され、会員24名、行政関係者11名が参加しました。

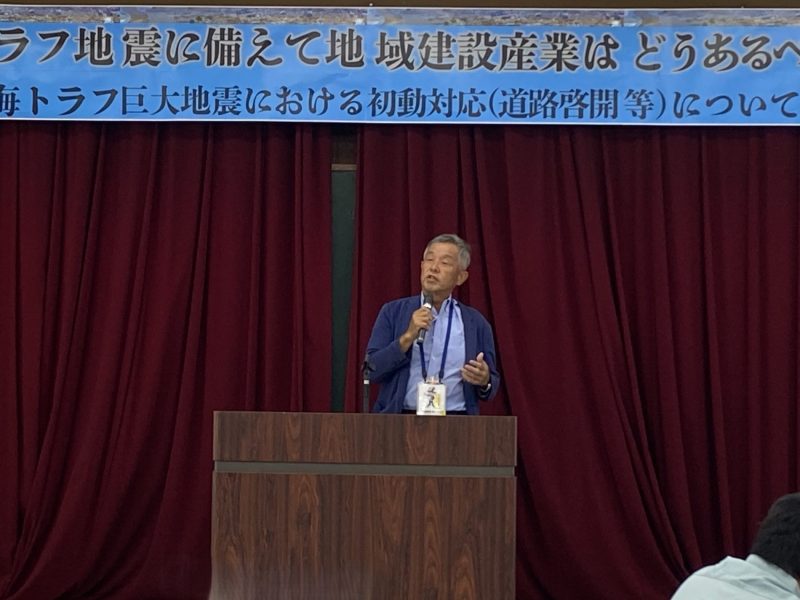

日向地区建設業協会 黒木繁人会長の挨拶に続き、会の冒頭では東日本大震災の被災状況を写真で振り返り、地震・津波災害の甚大さを改めて認識しました。その後、日向土木事務所児玉好史道路課長による講義が行われ、南海トラフ地震で想定される津波被害の規模や、地域ごとの影響について説明がありました。併せて、被災時における道路啓開の重要性や初動対応の基本的な流れについても解説がなされました。

|  |  |

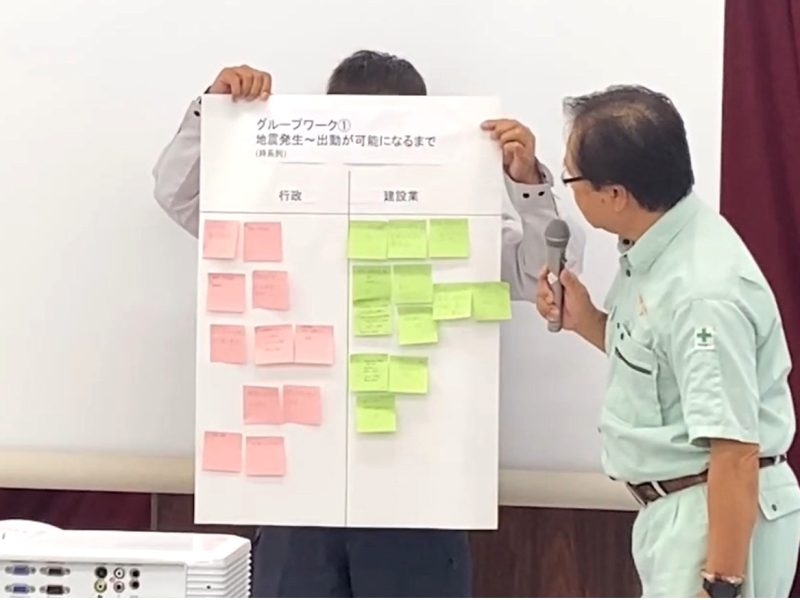

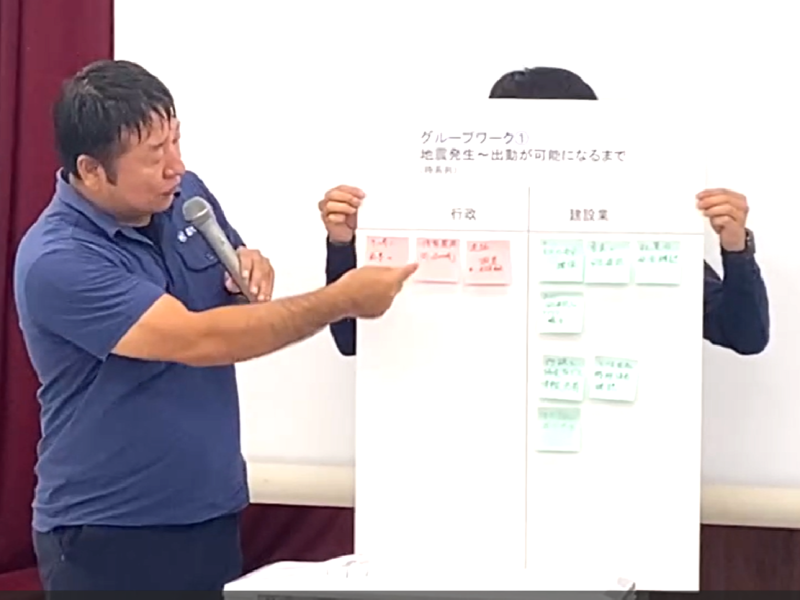

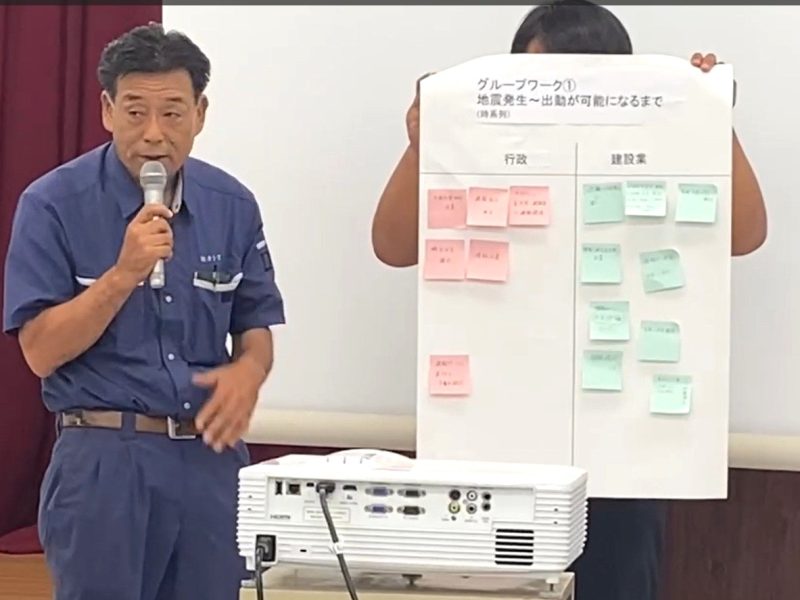

その後、参加者を5班に分け「日向ICからの道路啓開について」をテーマにグループディスカッションを行いました。まず、グループディスカッション①では、南海トラフ地震発生を想定し、県・市町・建設業者などそれぞれの立場から、地震発生直後に何をすべきか、最優先事項について一人一人が考察しました。各班とも進行役を中心に活発な意見交換が行われ、現実的な対応策や今後の課題を整理しました。その後の班ごとの発表では、「災害発生時にまず何をすべきか」の確認をはじめ、浸水時の代替え拠点や連絡手段の確保、必要な人員・資機材・燃料・電源の確保方法などについて具体的な意見が多く挙げられました。

|  |  |

|  |  |

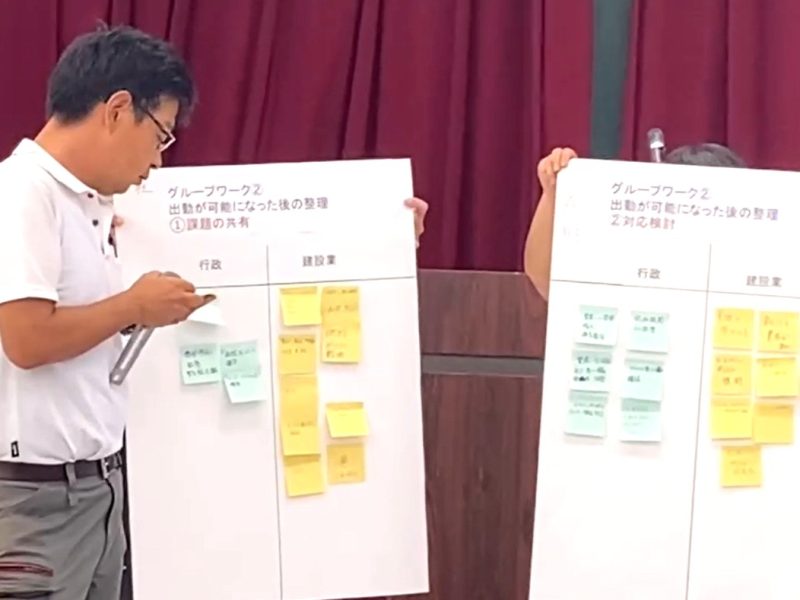

続いて行われたグループディスカッション②では、地震発生後に道路啓開へ出動が可能となった段階での一連の対応手順について意見を出し合いました。建設業界の立場からは、協会との連携、機械・資材や出動可能な人員の確保、避難指示の確認や情報収集、食料や発電機などの物資・燃料の確保、近隣住民の救助、避難場所への物資運搬ルートの確保など、復旧活動の重要性が確認されました。一方、行政側からは、職員間の連絡体制や避難所の運営、応急指示の発出、地域外からの応援確保、地域との情報共有を円滑に行うための備えが必要であることが確認されました。

|  |  |

|  |  |

意見交換会の締めくくりとして、日向土木事務所竹田弘光技術次長による講評があり、参加者の積極的な議論や連携の重要性が評価されました。さらに、日向地区建設業協会 地域守り手委員会 安田宗信委員長の閉会挨拶により、今後も「命を守る」「地域を守る」ための取り組みを継続していくことの意義が強調されました。また、「事前復興(災害が起こる前の備え)」の重要性も改めて確認され、参加者全員が今後さらに具体的な対応策の検討を進めていくことで一致しました。全体を通して「まずは人命の安全確保と情報収集を最優先に」という共通の認識が共有されました。

|  |  |

南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくないといわれており、いざというときには初動の対応が重要であり、関係者による事前の協議が必要であることが改めて認識されました。今回の意見交換会を通じ、建設業界と行政が連携し、災害時に迅速かつ確実に行動できる体制づくりの重要性が共有されました。今後も「命を守る」「地域を守る」ための取り組みを継続していくことが期待されます。